ゲシュタルト療法とは

ゲシュタルト療法は、心理療法の一つであり、人間の心や行動を包括的に理解し、個人の成長と変容を促進することを目指すアプローチです。フリッツ・パールズ(Fritz Perls)、ローラ・パールズ(Laura Perls)、ポール・グッドマン(Paul Goodman)らを中心に、1950年代からアメリカなどで発展してきました。

ゲシュタルト療法の基本的なアプローチは、人間の心理的な問題を過去の出来事から説明するのではなく、現在の瞬間に焦点を当てるというものです。ゲシュタルト(Gestalt)とは、ドイツ語で「全体」や「形態」を意味します。ゲシュタルト療法は、人間の経験や感情を全体として捉え、その中で意味を見出すことに重点を置きます。個人の認識、感情、行動は互いに結びついており、全体として相互に影響しあっていると考えられます。

ゲシュタルト療法の特徴として、以下のような理論や視点がタペストリーのように織りあって成り立っているところが挙げられます。

「今ここ」へのフォーカス:クライエントが抱える問題や感情は現在の状況でのものであり、それが過去の経験に由来することもありますが、重要なのは現在の感情や行動に焦点を当てることです。

ソマティック(身体)志向:ゲシュタルト療法では、心と身体は一元的で、全体としてのまとまりをもった存在だととらえます。そのため、身体の感覚や表現に注目します。

全体性:個人の心理状態や経験を全体として捉えることがゲシュタルト療法の重要な要素です。個人が抱える問題はその人自身の経験や関係に根ざしているため、全体的な視点からを理解することが重要です。

実存的主義哲学と対話:ゲシュタルト療法は、実存主義哲学に基づいた心理療法です。実存主義哲学では、人間の本質は決まっておらず、人間は自分の本質を選ぶ存在であると考えています。また、目的や役割を持たずにありのままの自分として「我-汝の対話」を深めていこうとします。

実験:ゲシュタルト療法では、感情や行動を実験的に探求することで新しい理解や気づきを得るというアプローチを取ることがあります。たとえば、「~になってみる」「~と言ってみる」「~を試してみる」といったことです。実験は「今ここ」の感情・感覚を体験するために行い、体験することによって気づきが生まれるのです。

ゲシュタルト療法は、個人セッションだけでなく、グループセラピーとしても広く実施されています。グループセラピーにおいては、他の参加者との対話や相互作用によって、自己理解と成長が促進されます。ゲシュタルト療法はクライエントの自己発見と自己成長を重視するため、個人のニーズに合わせて柔軟なアプローチを取ることが特徴的です。

ゲシュタルト療法には、現象学や実存主義といった哲学、精神分析、ゲシュタルト心理学、演劇やサイコドラマ、禅仏教など、19世紀から20世紀にかけて発展したさまざまな分野が影響を与えています。

その意味で、ゲシュタルト療法は、統合的な心理療法であると言えます。また、単に治療アプローチというだけでなく、組織開発やコミュニティ、エコロジーといった領域でも発展していきました。

ゲシュタルト療法の背景

精神分析

フロイトの精神分析は、人間の心の奥深くに潜む無意識や、その無意識が行動や感情に及ぼす影響を探求しました。彼の理論は、幼児期の経験や性的衝動が成人期の行動に影響を与えるという考えを重視しています。

ウィルヘルム・ライヒは、フロイトの弟子であり、彼の理論を発展させた人物の一人です。彼は性的衝動や無意識の力に焦点を当てたが、フロイトとは異なり、身体的なエネルギーである「生命エネルギー」の概念にも関心を寄せました。

カレン・ホーナイは、ライヒの同僚であり、自己心理学の重要な立場にありました。彼女は人間の心理的発達を研究し、特に愛着理論に基づいて親子関係の影響を探求しました。

フリッツ・パールズは、ゲシュタルト療法の創始者の一人ですが、もともとは精神分析家でした。パールズは、ライヒやホーナイの分析を受け、彼らの考え方を取り入れます。ゲシュタルト療法では、無意識ではなく「今ここ」に焦点が当てられます。

パールズは、心と身体は一つの存在であり、人は環境との関係(接触)において自己を発見し、成長していくと考えました。

ゲシュタルト心理学

ゲシュタルト心理学は、人間の心理現象を部分に分解するのではなく、全体性や統合性を重視する心理学のアプローチです。要素の集合が新たな意味やパターンを形成するという「ゲシュタルト」(形態)という概念に基づいています。主に知覚や学習、問題解決、創造性などの分野において活用されます。

ゲシュタルト心理学は、ゲシュタルト療法の基盤となりました。ゲシュタルト療法は、クライエントが現在の体験や感情に焦点を当て、その経験を全体として捉えるよう手助けします。

現象学

現象学は、直接的な経験や現象そのものに焦点を当てる哲学的アプローチです。主に、人間の意識や経験を研究し、その内容や特性を分析します。つまり、現象学は、人が世界をどのように経験し、意味付けを行うかについての理解を追求する学問です。

現象学は、ゲシュタルト療法に大きな影響を与えました。ゲシュタルト療法は、クライエントの現在の体験や感情を重視し、それらを全体として捉えることを重要視しています。このアプローチは、現象学の考え方に根ざしており、経験や現象そのももを理解することを目指しています。

実存主義哲学

実存主義哲学は、個人の存在や自由意志、責任、孤独、死などの人間の基本的な問題に焦点を当てる哲学的立場です。この考え方では、人は自らの選択や行動によって意味を生み出し、自己を創造していく存在として捉えられます。実存主義者は、普遍的な価値観や意味が存在しないと考え、個々の人間が自らの選択に責任を持ち、その選択によって自己を実現していくことが重要だと主張します。

実存主義哲学は、個人の存在や自由意志、他者との関係に焦点を当てます。マルティン・ブーバーの「我と汝」の概念は、個人と他者との関係性に関する重要な考え方です。これは、他者を単なる「対象」としてではなく、相互に関わる「対話の相手」として見ることを提唱します。

ゲシュタルト療法では、クライエントとセラピストの間での対話や関係が重要視されます。この対話は、ブーバーの「我と汝」の概念に影響を受けています。ゲシュタルト療法の枠組みでは、クライエントとセラピストは相互に対話し、相手の経験や感情を尊重し合うことで、より深い理解と成長を促します。

つまり、実存主義の「我と汝」の考え方は、ゲシュタルト療法において他者との関係性を理解し、対話の重要性を強調する上で重要な影響を与えました。

演劇的アプローチ

ゲシュタルト療法が演劇的なアプローチを取り入れた理由は、人間の体験や感情を直接的に表現し、新しい視点や理解を促すためです。演劇は、感情や関係性を活動的に表現する手段として優れており、ゲシュタルト療法では、この演劇的な要素を活用してクライエントが自己を表現し、自己の内面を探求することができます。

フリッツ・パールズが演劇を学んだマックス・ラインハルトは、20世紀初頭の重要な演出家であり、演劇界で大きな影響力を持っていました。ラインハルトはスタニスラフスキーの演劇理論にも深く影響を受け、彼の作品をドイツに紹介しました。ラインハルトの演劇的アプローチは、感情や関係性のリアルな表現に重点を置き、演技者や観客の共感を促すことを目指していました。

パールズは、ラインハルトから演劇の技術や理論を学び、これらの要素をゲシュタルト療法に取り入れました。彼は演劇的な手法を使ってクライエントの内面を探求し、感情や関係性をより深く理解する手段として活用しました。

ヤコブ・モレノによって開発されたサイコドラマもゲシュタルト療法に大きな影響を与えています。サイコドラマは、グループセラピーの一形態であり、個人やグループが演劇的な手法を使って自己の問題や感情を表現し、探求することを促進します。

サイコドラマでは、参加者が役割を演じたり、シチュエーションを再現したりすることで、様々な感情や行動パターンを探求します。また、他の参加者がそのシチュエーションに関わり、フィードバックを提供することで、クライエントが自己を理解し、新たな視点や解決策を見出すのを支援します。

禅仏教

1962年、フリッツ・パールズが京都の大徳寺で坐禅を二ヶ月間体験したことは、ゲシュタルト療法に大きな影響を与えました。この経験は、彼の理論や実践に新たな次元を加え、クライエントとの関係性や治療プロセスに深い精神的な側面を取り入れることを促しました。

禅仏教の思想は、個人の内面の平穏や自己の覚醒、現在の瞬間に焦点を当てることなどを強調します。パールズは、このような禅の考え方を取り入れ、クライエントとのセッションにおいて「今ここ」に注目することを重視しました。彼は、クライエントが過去や未来の心配ではなく、現在の瞬間に集中することで、自己の真実を見出し、成長することができると考えました。

また、同じ年にパールズが禁煙治療のため、京都の三聖病院に入院し、森田療法を体験したことも知られています。

ゲシュタルト療法の基本概念

ゲシュタルト(Gestalt)

ゲシュタルト(Gestalt)は、「まとまりのある形」や「全体性」を指すドイツ語です。20世紀初頭に、「ゲシュタルト心理学」と呼ばれる心理学の学派が生まれました。この学派では、人間の精神を部分や要素の集まりではなく、全体性や構造として捉えようとします。

ゲシュタルト療法の基盤の一つはゲシュタルト心理学です。フリッツ・パールズなどの創始者たちは、人間の経験や問題を単に要素ごとに分解するのではなく、それらが統合された全体として理解することの重要性を強調しました。個々の経験や感情は、互いに関連し、全体としての意味を持っているという考え方がゲシュタルト療法の基本です。

ゲシュタルト療法では、個々の「病気」や「悩み事」だけでなく、その人の全体性や生きている関係性全体を考慮します。個々の問題や感情は孤立しているのではなく、人間の全体としての経験や関係性と密接に結びついていると捉えられます。

例えば、トラウマや心的な問題を抱えている場合でも、それを単に「病気」として扱うのではなく、トラウマの経験や現在の人間関係の影響も重視されます。その人の状態を全体性や関係性の中で理解することで、より深い洞察と理解が得られるのです。

Gregory R (1970) "The intelligent eye" McGraw-Hill, New York

この絵を見てください。部分的な要素にだけ目を向けると、黒い染みが散りばめられたような印象を受けるかもしれません。しかし、一度「あるもの」に気づくと、この絵全体の構造や意味が明らかになります。

人生の悩みや苦しみ、あるいは病気といった出来事も、この絵と同じような側面があるかもしれません。部分だけを見ると、それが意味のない苦悩に感じられることもありますが、全体的な視点で捉えると、新しい意味が見いだされることもあります。

気づきの3つの領域

ゲシュタルト療法では、「気づき(awareness)」が重要視されます。これは、自己や周囲の状況を全体的に理解し、現在の瞬間に集中することを意味します。気づきを持つことで、個々人は自己の成長や変容を促進し、自己の責任や選択に対する理解を深めることができます。セラピストはクライエントが自己の気づきを促進し、それを活用して意識的な人生を生きる手助けをします。

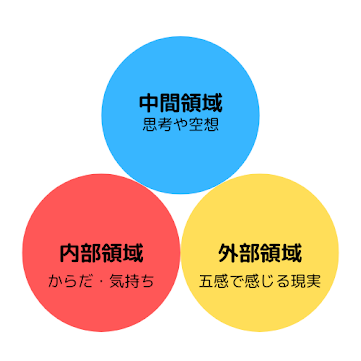

ゲシュタルト療法は「気づき」を「外部領域の気づき」「内部領域の気づき」「中間領域の気づき」という3つの領域に分けて捉えます。

1. 外部領域

外部領域とは、五感を通じて気づく現実や環境です。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚などの情報を通じて、私たちは外部の現実に気づくことができます。ゲシュタルト療法では、「ちゃんと目の前の現実を見て(聞いて、触れて、嗅いで、味わって)コンタクトすること」をとても大切にしています。

2.内部領域

内部領域とは、身体感覚や感情、フェルトセンスに気づくことです。例えば、「もやもやしている」「息が詰まるような感じ」「お腹がムカムカする」といった感覚が該当します。

内部領域の気づきは、自分の好みや欲求、望みや拒否などを判断する手がかりとなります。これは医学や生理学で「内受容感覚」と呼ばれ、身体と心の内部情報を感知する役割を果たします。

自分の身体や心の状態を理解しているつもりでも、「疲れているのに気づかずに働き続ける」「嫌だと感じていることに気づかずに引き受ける」ということもよくあります。

3.中間領域

中間領域は、思考や空想、イメージの領域であり、過去や未来、物事の意味づけに関わります。信念や価値観、想像力も含まれます。これらは人間の創造性や未来の計画に重要ですが、時には苦しみの原因にもなります。

例えば、「失敗するだろう」「嫌われている」といった思考が頭を巡り、心の健康を蝕んでしまうことがあります。これは「思考の反芻」と呼ばれ、メンタルヘルスを損なう原因の1つです。また、自己に過度に注目することも問題です。

中間領域が厚くなりすぎると、現実との接触が薄れます。例えば、他人の親切を受け取れない人や、成功を見逃す人がいます。また、「べき思考」が強すぎると、自己の本当の欲求に気づきにくくなります。

場の理論

クルト・レヴィンによる「場の理論」は、個人の行動はその人の性格と置かれた環境との相互作用によって決まるとする考え方です。この理論によれば、人は環境との連続体の中で存在し、その環境から影響を受けます。例えば、「場に馴染む」「場違い」といった言葉がこの考え方を表現しています。

自己は周囲の環境や他者との関係性の中で変化し、影響を受けながらも、その存在を維持し続けます。つまり、自己は独立した存在ではなく、周囲の「場」との相互作用によって形成される複合体です。

場の理論は、個人の問題を孤立させるのではなく、より包括的で複雑な視点から理解することを提案します。個人の経験を個別の出来事や感情だけでなく、その人が存在する場の中での意味や関係性も考慮することで、より深い理解が得られます。

全体性

ゲシュタルト療法では、「全体性」が重要視されます。これは、物事や人間の経験を部分的にではなく、全体として捉える視点を指します。ゲシュタルト療法は、全体は部分の総和よりも大きいという考え方に基づいています。絵画を見るときには、絵画全体の印象やメッセージを受け取ることができます。このように、全体性の視点は物事をより包括的に捉え、総合的な理解や意味付けを可能にします。

たとえば、上司との関係でストレスを感じている人がいたとします。その人は「上司のキツイ言い方が問題だ」と捉えているかもしれません。しかし、対話を通じて身体感覚や職場環境、両親との関係性などを含む広い文脈から関係性を見ることができるようになるかもしれません。

ゲシュタルト療法では、個人の心理的な課題も全体性の視点で捉えられます。心と身体、私と他者や環境も、ひとつの全体として関係し合いながら機能しています。

図と地

「図と地」は、知覚心理学(ゲシュタルト心理学)でよく使われる考え方です。図は注目している対象や主題で、地はその背景や環境を指します。これらは相互に関連し、一方を強調すると他方が薄れたり、注意を切り替えることで入れ替わることがあります。

例えば、ある悩みや問題は「図」であり、その背景にはまだ気づいていない「地」があります。図を十分に経験すると、地が浮かび上がり、新たな図が現れます。これによって、「見え方・とらえ方はひとつではない」「多様な見方がある」ということを学ぶことができます。

健康な状態では、図と地は入れ替わるものです。例えば、ある絵を見ると「若い女性」に見える一方、違う視点から見ると「老婆」に見えることがあります。このように、図と地は柔軟に入れ替わります。

ゲシュタルト療法では、人間が他者や世界を体験するあり方を「図と地」という視点から捉えます。健康な生物にとっては、その時々の関心に応じて図と地が柔軟に入れ替わります。

固定されたゲシュタルト(fixed gestalt)

心のゆとりや柔軟性が失われると、図と地が自由に入れ替わりにくくなります。例えば、強い不安を感じる人は、身を守ることに図が集中し、自らの欲求が地に落ちたまま浮かび上がりません。

また、トラウマによって恐怖を抱える人は、周囲を敵だらけと見る図が固まりがちです。考え方も狭くなり、柔軟性が失われます。これを「固定されたゲシュタルト」と呼びます。

このような状態を避けるには、図を経験し、目の前の環境とコンタクトすることが重要です。個人の不安や抑うつも、環境や人間関係と密接に関連しています。ゲシュタルト療法では、人が自らと周囲の関係に気づくことを促し、問題を全体的に把握することを重視しています。

未完了と気づきのサイクル

ゲシュタルト療法の「気づきのサイクル」(あるいは「体験のサイクル」)は、生物が欲求を充たす一連の行動を示しています。これは以下の段階で構成されます:

1. 感覚(Sensation):生物が特定の欲求を感じる段階。例えば、空腹や喉の渇きなどが感覚として現れます。

2. 気づき(Awareness):生物が感覚に気づく段階。特定の欲求が意識に現れ、図として認識されます。

3. 動化・興奮(Mobilization):欲求に対する興奮やエネルギーが高まる段階。欲求を満たすために行動する意欲が生まれます。

4. 行動(Action):欲求を満たすために実際に行動する段階。例えば、食事や水を飲むなどの具体的な行動が含まれます。

5. 接触(Contact):行動によって欲求が満たされ、物理的または感情的な接触が生じる段階。この接触が他者との関係や自己とのつながりを形成します。

6. 充足・満足(Satisfaction):欲求が満たされ、充足感や満足感が得られる段階。欲求の目的が達成されることで、満足感が生じます。

7. 引きこもり(Withdrawal):欲求が満たされた後、次の欲求が生じるまでの期間、または休息する段階。一時的に引きこもることで、次のサイクルへの準備を整えます。

これらの段階は円環的に循環し、新たな欲求が生じると再びサイクルが始まります。特に気づきの段階では、個々の欲求がクリアな形で意識に浮かび上がり、次の段階への動機付けを促します。

また、未完了の体験(unfinished business)とは、欲求が充たされなかったために、ゲシュタルトが解消されずに中途半端な状態で残ることを指します。未完了の体験が解消されると、過去の出来事は過去の出来事として受け入れられ、現在の人生や人間関係においてもっと豊かな経験を築くことができます。

コンタクト・バウンダリー(接触境界)

ゲシュタルトの祈り

私はわたしのことをする。

そして、あなたはあなたのことをする。

私がこの世に生を受けたのは、あなたの期待に応えるためではない。

あなたもこの世に生まれてきたのは、私の期待に応えるためではない。

あなたはあなたであり、私は私である。

もし、期せずして、お互いが出会えるなら、素晴らしいことである。

しかし、出会えなかったとしても、それは仕方のない事である。

「ゲシュタルトの祈り」という言葉は、ゲシュタルト療法の創始者であるフリッツ・パールズが提唱したものです。このメッセージには、自己を受け入れること、他者を尊重すること、お互いに期待や要求を押し付けないこと、そして自由で誠実な関係を築くことが含まれています。

人間関係で問題が起きると、しばしばお互いの期待のズレが原因です。たとえば、「妻なのにこうしてくれないのはおかしい」「親だからこうあるべきだ」というような期待があります。しかし、その期待が叶わないと、怒りやがっかりすることが生じます。

「ゲシュタルトの祈り」は、このような期待のズレを避け、お互いの個性や人生を尊重し、自己と他者の境界を明確にすることで、お互いを理解し受け入れながら、誠実な関係を築くことを示しています。

コンタクト・バウンダリー(接触境界)

コンタクト・バウンダリー(接触境界)とは、人間と環境の相互作用がおこる場であり、個人とその周囲との関係性が成り立つ境界のことを指します。パールズはコンタクト・バウンダリーについて「心理的な事象が起こるのは、まさに、このコンタクトの接点においてである」と述べています。この接触境界によって、人間の行動や心理状態は環境との関係によって形成され、常に変化しています。人と環境との間に位置するこの境界は、接触や関係性を促進し、一方で適切な分離も行う役割を果たします。

コンタクト・バウンダリーの障害

人間の悩みの多くは、私たちが他者と触れ合うところ=関係性において、コンタクト・バウンダリーが絡み合うことで生じます。こうしたコンタクト・バウンダリーの障害としては、以下の5つが挙げられます。

鵜呑み(Introjection)

自己の内部に他者の意見や価値観を無批判に取り込むこと。他者が言ったことをそのまま受け入れ、自分のものとしてしまう状態です。これにより、自己と他者の境界がぼやけ、自分自身の気持ちや価値観を見失うことがあります。「〜すべきだ」「すべきではない」といった表現は、誰かの価値観を鵜呑みにしたことによって生じているかもしれません。たとえば「子供は親の言うことを聞くべきだ」「夫は(妻は)こうあるべきだ」といった表現です。

投影(Projection)

自分の感情や特性を他者に投影し、他者が自分と同じように感じていると思い込むことです。まだ自己に統合されていないものを他者に見ると言うものです。

自分自身が抱いている感情を他者に託し、他者の反応によって自分の気持ちを決定してしまう傾向があります。私が怒っているのに「あの人は私に腹を立てている」と表現します。あるいは、厳格な父親のイメージを、無自覚に上司に重ねてしまうといったこともあります。

無境界(Confluence)

自己と他者との境界がほとんどなくなり、他者の意見や感情が自分のものとして一体化してしまう状態です。自分の気持ちや意見をはっきりと持つことが難しくなります。いわゆる「共依存」も、無境界のひとつのあり方です。

反転行為(Retroflection)

他者に向けるべき感情や行動を自分自身に向けること。たとえば、「私が悪い」と自分を責めたり、自己傷害をしたりするような行為です。本来であれば、他者に対する感情なのに、それを自分自身に向けることで、自分を否定したり、押さえつけたりします。

逸脱=話題転換(Deflection)

話題を転換して、自分の本当の気持ちや核心に触れないようにすること。自分自身の内側に向き合うことを避け、遠回りなやりとりを繰り返す場合があります。

創造的調整(creative adjustment)

「創造的調整」(creative adjustment)とは、人が自身の問題や課題に柔軟な方法で対処することを指します。

日常生活や人間関係では、さまざまな問題に直面します。これらの問題には感情的な困難や心の摩擦がつきものです。「創造的」とは、その瞬間や状況に応じて、柔軟に対処することを意味します。一つの固定された反応ではなく、現在の状況と自分のリソースを使って問題に対処することが大切です。

多くの場合、過去の経験から学んだパターンで対処します。たとえば、「人の反応を読み取る」という態度は、過去の威圧的な環境に適応するために生まれたものかもしれません。それは、その状況を生き延びるために必要な対応だったのです。

変容の逆説的理論

変容の逆説的理論によれば、自ら変わりたいと思った時、逆に変化が妨げられることがあるとされます。パールズは、「変化すること」という望みが現れると、その途中に立ちはだかる逆向きの力が生まれると指摘しました。つまり、自己の変化を意識的に求めることで、その変化を阻む抵抗が生じるということです。そのため、変化は自らによって起きていくものであり、自己を受け入れることが変容の鍵だと言われています。

アーノルド・バイザーの提唱した変容の逆説的理論は、彼自身の経験や洞察に基づいています。彼は自らがポリオを患ったことで、その半生をほとんど身動きできない状態で過ごすこととなりました。その中で彼は、本質的な変容が、自分にないものになろうとするのではなく、ありのままの自己を体験するときに起きると指摘しました。彼の理論には、以下のようなポイントが含まれています:変容は自己理解や成長のために一歩ずつ進むことから始まり、葛藤状態にある自己自身と向き合い、自己の断片を受け入れ、統合することで実現されます。

要するに、理想や目標を持つことも大切ですが、まずは自分自身をありのままで受け入れ、その上で変容を求めることが重要だとされています。これによって、変化は自然に生じ、自己の成長や発展が促進されるのです。

Social Plugin